Ya sé que los lectores que accedan a este blog a través de Red Liberal tienen poco aprecio por Paul Krugman. Pero he de confesar que a mí el tío me hace pensar y me gusta leerle aunque por lo general esté en bastante desacuerdo con él. Y la verdad es que no me parece que suela tergiversar los datos para que cuadren con su historia.

Incluso en este post sobre tasas efectivas de imposición fiscal para distintos niveles de renta (seguro que hay alguna forma más elegante de decir esto - sugerencias?), donde por la respuesta de Greg Mankiw parecía que a lo mejor estaba siendo poco riguroso con los datos, va a resultar que es verdad que proporcionalmente los ricos sí que pagan muchos menos impuestos en USA que las clases medias.

Pero este post de hace algunos minutos sí que creo que no habría que pasárselo. Se congratula de que el desapalancamiento en USA va bien y concluye que no hay que preocuparse por reducir el endeudamiento cuando hay otras prioridades como acabar con el paro. El gráfico que nos pone es este (deuda pública y privada no financiera en relación al PIB):

Mucho desapalancamiento no parece, no? Pero resulta válido su argumento. O no?

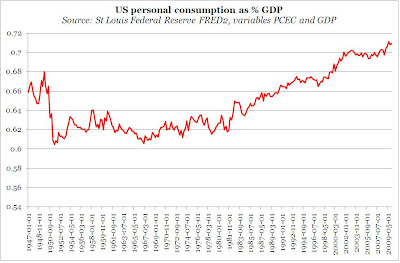

Pues a lo mejor no, si lo que hacemos es darle un poco de perspectiva histórica al tema:

Supongamos que nuestra hipótesis es que el problema que estamos sufriendo es uno de deuda excesiva generada por el dinero fácil de Greenspan en respuesta al crash punto com de 2000-01. En ese caso sería lógico suponer que el nivel de deuda generada desde entonces a lo mejor no es sostenible, y que deberíamos volver a niveles de endeudamiento similares a los de los noventa. Pues si ese es el caso el desapalancamiento de 5 puntos porcentuales que han realizado en USA desde el 2009 apenas ha hecho mella - aun les queda reducir su endeudamiento el equivalente de un 70% de su PIB.

Y no digamos ya si nuestra hipótesis es que a lo mejor en el nivel de deuda de los noventa tampoco es sostenible y que en el largo plazo seguramente haya que desapalancarse hasta el nivel de antes de los ochenta. Una hipótesis, por cierto, que me parece bastante probable habiéndome leído The Great Stagnation de Tyler Cowen.

Ala, Feliz Año y a ver si nos vemos más a menudo por aquí en el 2012.

P.D. El 2011 ha pasado en un flash, peleándome con gente dentro de la compañía por mis proyecciones del precio del carbón, volando a Australia cuatro veces, a China otras cuatro, una a Indonesia y una a Singapur. Nada bueno para la familia, con mi hija e hijo que se hacen mayores demasiado rápido (ya tienen 10 y 8 años). Ni tampoco para el blog, con dos míseras aportaciones, y sin a penas leer a nadie aparte de Krugman.

-final.jpg)